化合众智共研课堂,裂变星火催化成长

根据《浙江省教育厅办公室关于组织实施第四轮浙江省名师网络工作室项目的通知》(浙教办函〔2022〕39号)通知精神,为提升工作室学员课堂教学改进能力,增进中学化学课堂教学理解,朝着课堂情境化、任务化、活动化、结构化、迁移化方向坚定前行,提高学生的学习质量,推进工作室负责的省教研课题《化学课堂指向学科理解的课堂学习任务》(G2022097)成果辐射,启动新一轮工作室省级课题《思维可视化:增进学科理

解的高中化学课堂学习任务设计的策略研究》与《四维境脉:基于真实情境的高中化学作业范式实践研究》(省教研课题编号G2025120)研究,2025年6月30日,温州市张克龙名师送教工作室第19次活动暨苏香妹乐清市第15次活动,张克龙名师网络工作室组团帮扶景宁中学线上送教第3次(总5次)(省五轮第1次)活动在浙江省平阳中学举行,共有学员约20人参加,另有线上参加活动18人。活动分同课异构,线上评议,专题讲座等三个环节。

上午的活动由分别由省工作室学科带头人,平阳中学廖蒙蒙老师,乐清市苏香妹名师工作室学员,乐清市大荆中学周红荷两位工作室学员开出同课异构《氢键》。

廖蒙蒙老师以“滤纸在四氯化碳与食用油中的翻转现象”为情境切入,通过“现象解释→证据推理→模型建构→模型应用”的逻辑链展开教学。课堂教学中,廖老师就高中关于氢键的知识设计了一系列问题,帮助学生回顾氢键的定义、符号表征及影响因素。在激活学生氢键认知的基础上,廖老师又抛出了一系列问题,让学生学会用氢键解释熔沸点、溶解度、酸性等性质,学生在一个个不断深入的问题中,建立了用氢键解释性质的分析模型,发展了证据推理的能力。课堂最后,塔将氢键与DNA碱基 配对的生物学实例融入教学,实现化学与生命科学的跨学科融合,深化“结构决定性质”的学科思想,凸显氢键在生物进化中的独特价值。

配对的生物学实例融入教学,实现化学与生命科学的跨学科融合,深化“结构决定性质”的学科思想,凸显氢键在生物进化中的独特价值。

周红荷老则是围绕感知生活、认识氢键;证据推理、建立模型;模型应用、现象解码等三个环节,安排了诸如观察冰晶胞,表示冰中氢键,思考氢键的实质?形成氢键的X和Y原子需要具备什么性质,才能形成氢键?氢键的强度与哪些因素有关?哪些物质中存在氢键?根据已学知识,解释沸点:氨气大于磷化氢的原因?已知沸点水大于氟化氢大于氨气,请解释原因?已知羟基苯甲醛的沸点比邻羟基苯甲醛沸点更高,请解释原因?等12个问题,帮助学生建构起氢键的结构化理解与本原性认识。氢键的实质、形成条件、氢键的强度为主线开展教学设计。她构建了氢键影响物质熔沸点、溶解性以及物质酸性的一般思路并进行模型应用,引导学生从结构层面理解氢键影响物质性质的原因,巩固对氢键的本质及产生条件的认知,促使学生学会从物质结构的视角分析和表述宏观物质的性质。

紧接着,安排了线上议课活动。温州市张克龙名师送教工作室学员计志坚老师提出:针对学生的学习情况,2节课的教学设计都存在知识容量大、难度较高的问题。他建议精简教学内容,设置问题时采用多梯度的方式。同时建议将二氢键、π电子氢键等非经典氢键和经典氢键的教学顺序进行调整,深化基本知识点的教学,弱化拓展内容教学。此外可尝试预设学生可能存在的问题,并给出邻羟基苯甲酸与对羟基苯甲酸的一级电离的酸根结构,以降低难度。

张克龙名师网络工作室学科带头人徐蓓老师提出:建议将π型氢键、双氢键等非常规氢键作为拓展任务,安排在第三、四环节,以符合学生认知发展和学科能力发展梯度;对于影响氢键强弱的因素、氨气的氢键、分子内氢键对溶解性影响等内容,要确保表述全面、准 确、科学。若实际情况过于复杂,需注意取舍及简化,并保证简化过程的科学性。另外针对溶解性分析模型,徐蓓老师建议补充溶质分子内和分子间氢键在温度变化时的溶解性的改变情况,以及其他因素对溶解性的综合影响。

确、科学。若实际情况过于复杂,需注意取舍及简化,并保证简化过程的科学性。另外针对溶解性分析模型,徐蓓老师建议补充溶质分子内和分子间氢键在温度变化时的溶解性的改变情况,以及其他因素对溶解性的综合影响。

乐清市苏香妹名师工作室倪琼双老师提出:建议将教学设计的标题和情境进行调整,使其更紧密地契合内容;当前授课容量偏大,建议适当精简部分内容,聚焦特定的角度,做到“少而精”;建议添加溶解热(温度传感器)的测定实验,充分发挥化学实验在结构理论课堂中的教学功能,增强学生体验感。

工作室领衔人,正高级教师苏香妹老师提出:建议精简课堂导入的问题,选择一个问题切入即可。在解释乙硼烷“双氢键”的形成原因时,鼓励学生从氢键的本质出发,引出“非经典氢键”的概念,并推测其对物质性质的影响,由于这部分内容对应C3创新思维,对学生能力要求较高,建议作为课堂拓展放到最后;“如果没有氢键,DNA的双螺旋结构会如何?”等思考题,属于C1复杂推理,虽然能够激发学生的好奇心,但难度较高,建议通过设置有梯度的问题链的方式对学生的问题解决能力进行过程性评价。

张克龙名师工作室学员邵羽裳老师提出:众多的问题设计之间的衔接不够紧密,建议梳理教学思路;部分内容与学习主题之间的关联较低,或超出了学习者的能力范围,建议精简教学内容;提供给学习者的认知模型有待进一步整合,建议优化板书设计。

线上议课结束后,平阳三中邵作峰老师做了精彩的2025年6月选考阅卷后感悟的分享《2025年6月选考化学阅卷分享》。邵老师在《高考阅卷分享》讲座中,详细介绍二考阅卷各大题评分标准及学生典型错误,针对高考复习提出实用建议,包括打破多选题思维定势、强化配平训练、注重思维培养、回归课本细节、区分化学概念、关注科技前沿等,为化学教学提供明确方向。他认为,化学选考2025年6月浙江省化学选考试题以《普通高中化学课程标准(2020年修订)》为依据,遵循高考评价体系“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”的综合评价理念,很好延续了重基础、重能力、重创新的浙江考查特色。具体是1.试题立足基础,有利于引导课堂教学。试题立足基础内容和必备知识,注重基础性考查与教学引导功能,通过核心知识覆盖和教学衔接设计实现“以考促教”“以考促学”。例如,选择题第1-10题,分别考查了物质的分类、化学基本用语、元素周期律、基本实验方法、物质性质与用途、离子反应、物质制备、物质溶解性等必备知识。非选择题均设计有考查基础知识的问题,例如,第17题考查晶胞的化学式、第18题考查平衡移动、第20题考查官能团名称等。通过对化学基本概念、基本原理、基本方法和基本技能的全面考查,发挥基础内容在培养学生关键能力、学科素养中的地位和作用,有利于引导课堂教学。2.试题注重综合,有利于测评学科素养:试题在立足基础的同时,注重考试内容的综合性、问题设计的层次性、考查能力的多样性,强化对学科素养的测评。在考试内容方面,第12、14题体现了无机和有机的融合,第16、19题强化了原理与实验内容的整合。在问题设计方面,第17题以铜的硫化物为情境载体,从宏观到微观、定性到定量,多层次、多角度设问,测评学生真实学业水平。在能力考查方面,第20题覆盖了 记忆、理解、应用、分析、评价和创新等不同层次的认知能力要求,特别是第3小题方程式的书写涉及酰胺基、酯基碱性条件的水解,需要学生具有较好的洞察能力。以上各方面的综合,旨在打通知识、能力、素养之间的通道,有利于测评学生综合运用知识解决问题的能力水平。3.试题稳中求变,有利于选拔创新人才:与1月首考对比,试卷整体结构、题型、考查内容基本保持不变,有利于学生稳定发挥。在此基础上,部分试题在考查内容、考查角度、呈现方式等方面有适度变化。例如,第18题围绕氯气、二氧化氯等学生熟悉的物质为载体,运用课本知识和题给图表信息分析解决问题,基于教材又高于教材;第19题强化了实验中原理的考查,增加了问题的开放性,突破封闭题型的局限,聚焦对学生思维品质的考查;第20题改变了学生普遍感觉较难把握的同分异构体考查形式,引导学生主动思考,发现新问题,得出新结论。试题的创新设计,有助于考查学生的科学思维和创新能力,有利于创新人才的选拔。

记忆、理解、应用、分析、评价和创新等不同层次的认知能力要求,特别是第3小题方程式的书写涉及酰胺基、酯基碱性条件的水解,需要学生具有较好的洞察能力。以上各方面的综合,旨在打通知识、能力、素养之间的通道,有利于测评学生综合运用知识解决问题的能力水平。3.试题稳中求变,有利于选拔创新人才:与1月首考对比,试卷整体结构、题型、考查内容基本保持不变,有利于学生稳定发挥。在此基础上,部分试题在考查内容、考查角度、呈现方式等方面有适度变化。例如,第18题围绕氯气、二氧化氯等学生熟悉的物质为载体,运用课本知识和题给图表信息分析解决问题,基于教材又高于教材;第19题强化了实验中原理的考查,增加了问题的开放性,突破封闭题型的局限,聚焦对学生思维品质的考查;第20题改变了学生普遍感觉较难把握的同分异构体考查形式,引导学生主动思考,发现新问题,得出新结论。试题的创新设计,有助于考查学生的科学思维和创新能力,有利于创新人才的选拔。

浙江省张克龙名师工作室学科带头人张秀荣老师以《从0到1:我的化学微课制作旅程》为题,分享自身微课制作从起步到突破的历程,对学员寄予“100”的期待,希望大家立足学科本质、聚焦教学痛点,借助团队力量,打造优质化学微课资源。

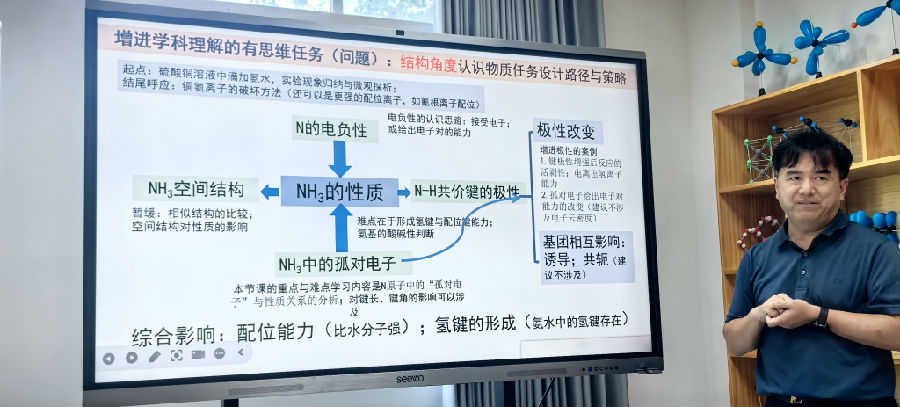

工作室领衔人,瑞安教师教育研究院特级教师张克龙老师带来《基于学生深度思维的课堂路径设计》讲座。他以人工智能与人类的差异为切入点,生动阐述课堂变革方向,强调好奇心、创新与思维培养的重要性;结合“电解质”教学设计实例,精准剖析陈述性知识与程序性知识的区别;通过《创芯之路》、《氨气的性质》等案例,解读教学设计“三真”原则——境真、学真、价真,鼓励学员从知识的“读者”“听者”转变为“作者”“讲者”,实现专业成长。

本次活动内容丰富、干货十足,通过理论与实践的双重碰撞,为化学学科课堂教学改进提供了可操作的范式,相信在名师引领和大家的共同努力下,教师们将继续以“思维为径,教-学-评一体化”为抓手,推动素养导向的课堂变革,助力化学教学高质量发展。